犬服には、1,000円以下で買える安価なものから、1万円を超える高価ものまで価格差があります。

「どうせすぐ汚れるし、安いのでいいかな」と思う方も多いかもしれません。

しかし、安い犬服と高い犬服には、見た目ではわかりにくい様々な理由があります。

必ずしも「安いからダメ、高いから良い」というわけではないので、その理由も含めて詳しく解説していきます。

※これらは人の服にも当てはまりますが、犬服にフォーカスしてお話しています。

安い犬服と高い犬服の違い

① 生地の質(素材の質)が異なる

まず、一番違いがわかりやすいのが生地の質やパーツ類の素材の質です。

安い生地は織り方が雑だったりペラペラな作りのものが多く、高い生地は肌触りや耐久性が高く長持ちします。

また、すべてがあてはまるわけではないですが、日本製の生地と海外製の生地では品質の差が大きいものも多く、生地1mあたりの単価もまったく異なります。

ハイブランドのバッグや財布などが壊れにくいのも、素材の質が異なるからです。

犬服に使われる生地の価格・コストはどのくらい違う?

| 安い犬服 | 高い犬服 | |

|---|---|---|

| 1mあたりの生地単価(少ロットの場合) | 100~600円程度 | 1,500円~3,000円以上 |

生地の価格だけでも、コストが10倍以上差がつくこともあります。

犬服1枚を作るのに必要な生地の量は0.3m~1.5m程度なので、良い生地であればあるほど価格は上がります。

販売価格に含まれるものは何?

商品の販売価格には、材料費以外にもあらゆる費用が反映されています。

| 販売価格に含まれるもの | |

|---|---|

| 材料費 | 生地、パーツ類(ボタン等)、ブランドタグ、梱包資材などの費用 |

| 人件費 | パターン作成・裁断・縫製や顧客対応などの費用 |

| 商品開発費 | デザインやサンプル製作などの費用 |

| 制作費 | モデルやスタジオ、撮影、編集、WEB製作などの費用 |

| 運営費 | プラットフォーム、決済手数料、ドメインなどの費用 |

| 広告費 | 広告出稿、SNS運用などの費用 |

| 利益 | 事業継続のために必要な利益 |

上記は一般的な例ですが、コストをかけるほど、販売価格が高くなるのは当然のことなのです。

「どこに力を入れるか」「どこをコストカットするか」などブランドによって優先順位が異なります。

大手ブランドでは、材料を大量ロットで購入(単価が安くなる)&人件費が安い海外で大量生産してコストカットし、広告費をかけるのが主流です。

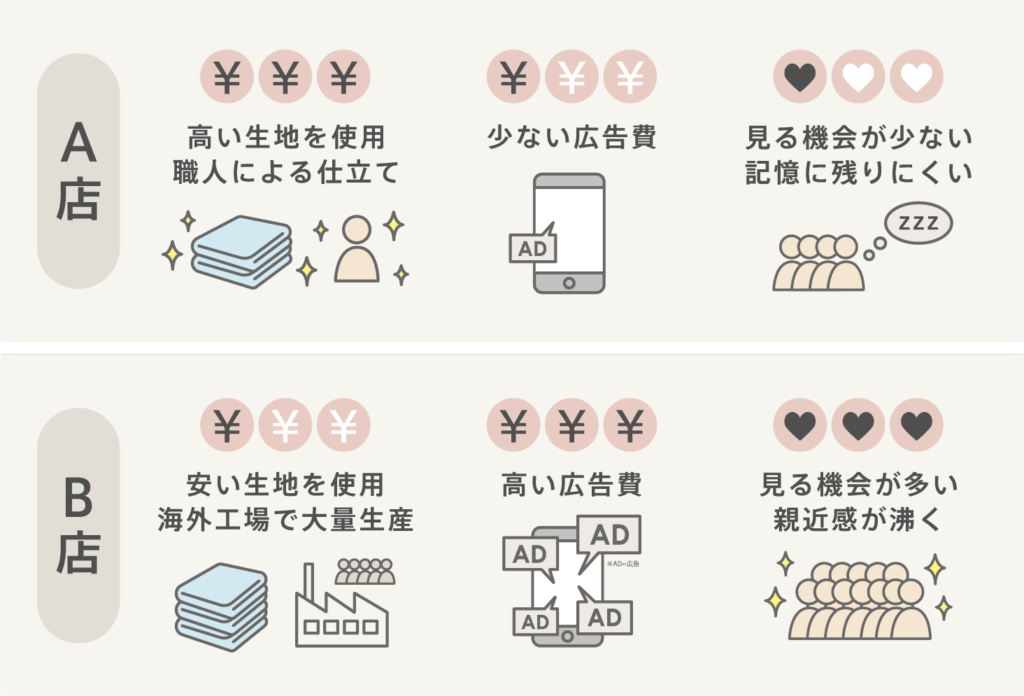

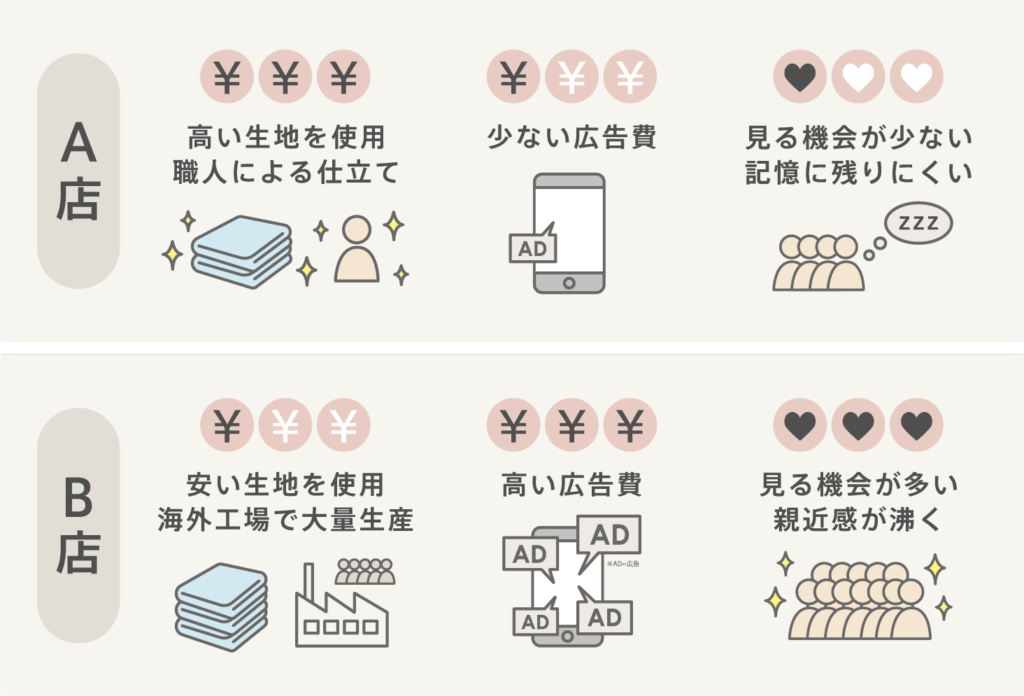

どちらが売れやすいでしょうか?

例えば、「良質な生地にお金をかけて、人件費や広告費を抑える(A店)」ブランドと、「安い生地と海外の工場で材料費・人件費を抑え、広告費にお金をかける(B店)」ブランドとでは、どちらが売れやすいと思いますか?

一見A店と思われがちですが、B店です。

なぜなら、広告費に莫大なお金をかける=消費者の目に触れる機会が多い=売れやすいのです。

人間の心理として、何度も目にするものに対して徐々に親近感を沸くようになります。

1、2回しか会ったことがない人よりも、何度も会っている人の方が親近感を感じますよね。

こうして、何度も見ているうちに気になってきて、購入につながることが多いのです。(潜在顧客と呼びます)

一方で、A店の場合はどんなに良いものを作っていても、消費者の目に触れる機会が少ない=覚えてもらえない=売上につながらない、となってしまうことが多いのです。

ここで知っておいてもらいたいのは、「有名だから良いもの」「無名だから大したことない」というわけではないことです。

② 縫製の質が異なる

次に違いがわかりやすいのが、縫製の差です。

縫うラインが曲がっていたり、糸の始末が不十分だったり、ほつれがあるまま販売されていることも…。

単純に「縫う」技術だけではなく、きちんと綺麗に裁断されているかも重要ですし、使っているミシンの質によっても仕上がりが変わります。

もちろん、縫製する人によって技術差が異なるので、あくまでも傾向として参考にしてください。

生産体制による差

職人が1枚ずつ手作業で仕上げている服と、海外の工場で大量生産されている服とでは、縫製だけでなく全体の仕上がりに差が出やすいです。

大量生産の場合は分業ライン(部分ごとに縫う人が変わる)が基本なので、仕上がりにバラつきが出ることもよくあります。

エルメスが超高額&品質が保持されているのも、工場での大量生産ではなく、認められた職人たちの手作業によるアトリエ型生産だからです。

縫製はここをチェック!

- 縫い目が綺麗:ラインに沿って均一に縫われている

- 糸調子や送り目が合っている:糸や生地のつり・たるみがない

- 端処理や糸始末が丁寧:洗濯を繰り返してもほつれにくい、裏側も綺麗

- バランスが整っている:ポケットやタグなどの付属品が歪みなく取り付けられている

- 柄合わせが綺麗:縫い合わせ部分の柄が綺麗につながっている

- 伸び防止の対策:リブの波打ちやヨレを防ぐ工夫がされている

量販店などで売られている犬服は、仕上がりに当たりはずれがあるので、何枚か確認してから綺麗なものを選びましょう。

③ パターン(型紙)による着心地の違い

犬の体型は個体差があり、動きも活発なため、パターン設計の良し悪しが着心地に直結します。

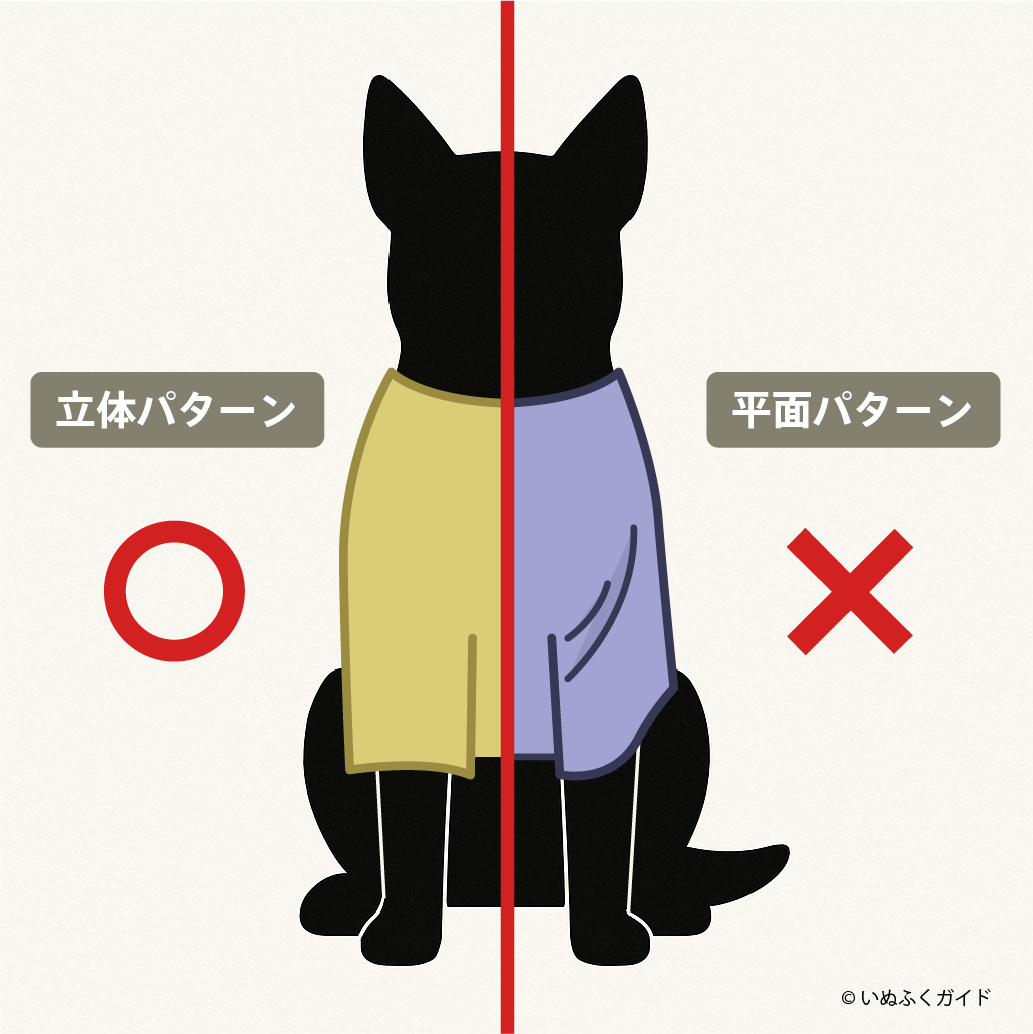

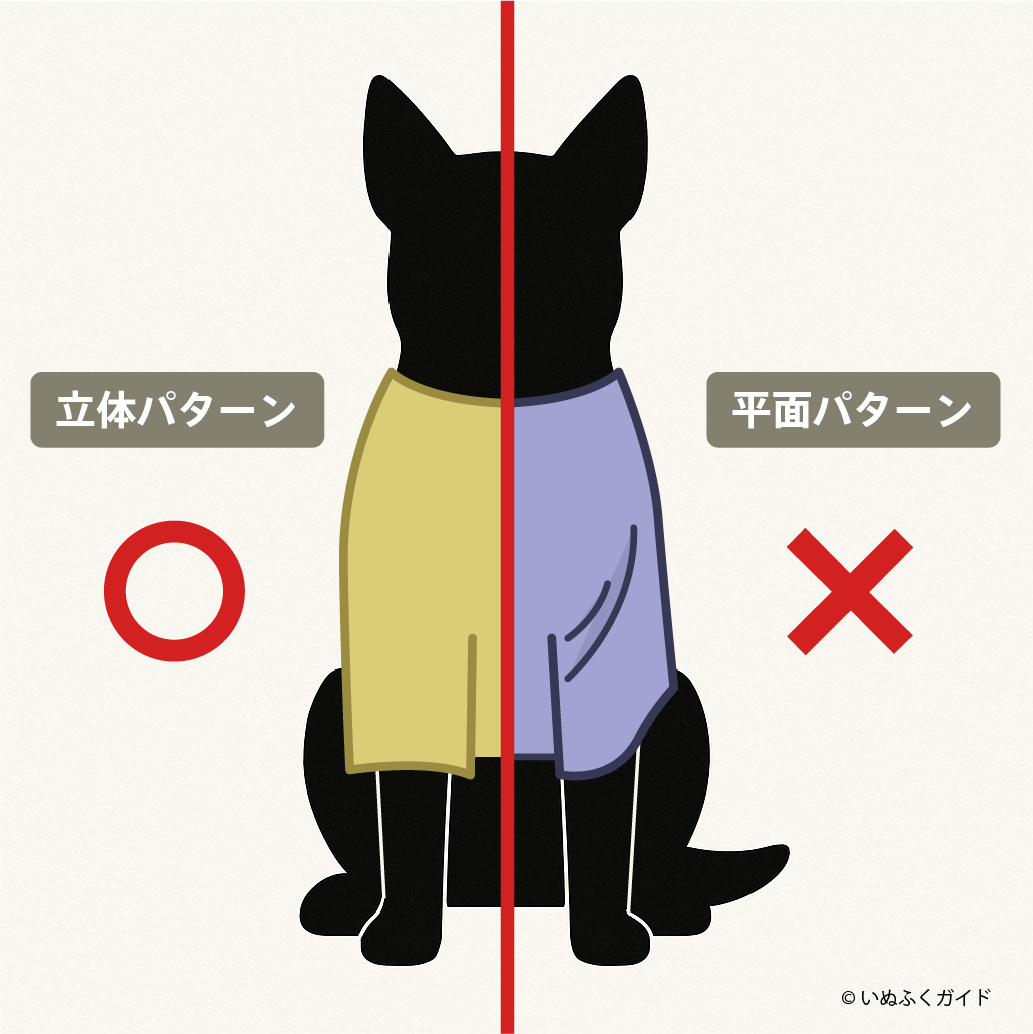

意外と多い平面パターンの犬服

今まで数多くの犬服を見てきましたが、「平面パターン」で作られたものは意外と多いのです。

なぜ平面パターンが多いのかというと、人と犬の骨格の違いをあまり考えずに人用のパターンを「なんとなく犬用」にしているからです。

大量生産品では、パターンを簡素化して効率を上げていることが多く、手間のかかるような裁断や縫い方を避ける傾向にあります。

平面パターンと立体パターンはどう違う?

平面パターンで作られた犬服は、「袖が外側に広がっている」「肩周りや胸周りの生地がつっている」「フィット感のなさ」が目立ちます。

例えば、女性のドレスでもウエスト周りが絞られていると立体的で美しいラインになりますよね。

同じように、犬でも骨格に沿った服の方がフィット感が増して見た目も綺麗になります。

犬の体型は犬種や個体差によって大きな差があるので、1つのパターンですべての犬にフィットさせるのは難しいのです。

中でも特徴的な体型をもつフレブルやイタグレなどは専門店も増えてきています。

立体パターンかどうかはここでチェック!

試着ができないオンラインストアでも、商品画像やモデル着用写真である程度はわかるので、ぜひ参考にしてみてください。

- 袖の角度:下向き(=足が生えている方向)がベスト。袖の角度がおかしいと、内側に生地が溜まって外側につり上がってしまう。

- つりが少ない:自然に立った状態で横から見た時に、「首から肩」「脇の下から背中」にかけて生地のつりが少ないものがベスト。

- ラインの綺麗さ:胸周りが一番太く、ウエストにかけてやや細くなっているものがベスト。平面的に作られたものは、お腹周りがゆるゆるになる可能性あり。

オーダーメイドでない限り、「一切つりがない、完璧」というのは現実的に難しいものの、なるべくマイナス点が少ないものを選ぶことをおすすめします。

このように、パターンへのこだわりも販売価格やブランド価値に反映されてきます。

パターンの完成度は、わんちゃんの着心地、快適さに大きな差を生みます。

④ブランド価値の違い

一定以上のブランド力がある場合は、ブランドそのもの価値が販売価格に加わっています。

仮に同じTシャツ1枚でも、そのブランドのロゴがひとつ付いているだけで商品価値が上がるのです。

ブランド力が強くなると、ブランド料金を上乗せ&品質を落としてコストカット、という儲けに走るパターンも。

「昔の方が良かったのに」っていうブランドありますよね…。

目的や用途に合わせての買い分けがベスト

目的に合わせて優先順位(デザイン、品質、価格、機能性)を決めて使い分けるのがおすすめです。

- 普段の散歩用・・・手軽な価格で購入出来て、汚れても問題なく買い替え前提のもの

- シーズン用・・・夏は接触冷感や防虫加工、冬は保温性の高いもの

- 特別な日用・・・高品質でこだわりが詰まったもの

- お出かけ用(アクティブ系)・・・立体パターンで動きやすく、機能性重視のもの

- お出かけ用(まったり系)・・・デザイン重視のかわいらしさ全開のもの

- お肌が弱い子や術後など・・・オーガニック素材などの肌に優しいもの

走り回ったり長時間歩く超アクティブな子は、普段のお散歩着も動きやすさ重視のものが◎

まとめ

安い犬服と高い犬服の違いは、単なるデザインやブランドのネームバリューだけではありません。

- 生地や素材の質

- パターン設計

- 生産体制

- 縫製の質

- ブランド独自のサービス

などの様々な要素が組み込まれて価格に反映されています。

ブランドの規模によって原価率や利益率の設定などは様々なので、必ずしも「値段が高いものは良い、安いものはだめ」というわけではありません。

駆け出しのブランドは、とにかくブランドを知ってもらうために赤字覚悟で売り出すこともありますし、そのブランドのマーケティング状況によっても体制が変わります。

ぜひこれらの視点も取り入れて、犬服選びを楽しんでもらえたら嬉しいです。

値段やブランドだけで判断するのではなく、その背景も見てみると選び方が変わってくるかもしれません